断墨寻径

# Intro

问自己几个问题:

- 一个学习方法高效,为什么高效?

- 学会了方法,该什么时候使用,失效的时候,又该怎样调整?

系列目标:

- 学习是什么?

- 讲清楚学习行为的目标,让学生能根据目标设计符合自己的做题方式、学习方式、记笔记方式和听课方式等。

# 01 记忆学习与目标学习

信息

- 含义:描述一个情况

- e.g. 2 是偶数

- 需要「记忆」,目标是「重现」

知识

- 含义:描述同一类问题的所有情况,包括从未提及的新情况

- e.g. 所有能被 2 整除的数都是偶数

- 需要「学习」,目标是「生成」「泛化」

学习与记忆

- 判断一个行为是学习还是记忆,看该行为是否能解决新情况

- 并不是学习比记忆高级,而是二者有不同的目标

- 小时候的学习通常需要记忆,但这种方式在后来的学习中不那么适用。高考实际上是一个在有限时间内,比拼泛化能力的游戏

- 有意义学习:学习材料 -> 泛化

- 机械记忆: 学习材料 -> 背诵材料

- 在学习范畴中,机械记忆指把本应用于泛化的材料记忆下来,使学习材料失去了其用有的意义的行为

# 02 指令学习与归纳学习

- 不同的建构方式(掌握规律的方式)

- 指令学习

- 归纳学习

# 指令学习

- 含义:通过概念、规律、共性的语言描述学习

- e.g. 看书,记笔记

- 是学校里最常见的,常见得令人觉得除了这种方式都不叫学习。

- 实际上,是人脑最不擅长的一种建构方式

# 归纳学习

- 含义:通过观察多个实际案例,让大脑自动找到不同实例中的共性,用共性推测从未见过的情况怎么处理

- e.g. 如何学会使用遥控器,手机按键的作用

- 出现的时间非常古老,是人和动物共有的学习方式。归纳学习不需要依赖语语言。

- 归纳的过程是无意识的,自动的

# 为什么人类非常擅长归纳学习,却还需要指令学习?

- 人不可能见过所有情况,容易以偏概全

- 指令学习更精准,全面,只是不容易理解

- 指令学习能够 get rig of 直接经验, 能够学习间接知识

# 指令学习和归纳学习结合使用

- 「指令学习」大致确定规律

- 「归纳学习」帮助大脑理解和建构规律

- 对于较难的知识,以「归纳学习为主,指令学习为辅」

- 指令学习就像绘画时底稿,防止大脑自动归纳的规律偏离客观规律太远;归纳学习就像填充和上色,有底稿会更轻松

- e.g. 应试教育,做题,理解定义,再做题,再理解定义,反反复复。而不是背定义,背题。

# 什么是「理解」?

- To understand is to perceive patterns. —— Isaiah Berlin

- 理解即是感知模式。——以赛亚·伯林

- 模式:可重复的共性

# 03 欠拟合和过拟合

# 拟合

- 「从旧情况建构一个规律,使这个规律能(尽可能地)符合所有旧情况」的过程叫拟合

- 旧情况(已见过的情况)也叫经验

- 拟合不等于学习,拟合可确保重现,不能确保泛化

# 欠拟合

- 拟合出来的规律连旧情况都无法满足

- 解决方法:足够多的训练

# 过拟合

- 拟合出来的规律可以满足旧情况,但无法预测新情况,仅仅是以偏概全的局部规律,损失了通用性

- 解决方式:1. 搜集更多经验;2. 增加规律的通用性(奥卡姆剃刀:如无必要,勿增实体),如果拟合出多个规律,选择最简单的规律,是最通用的

# 例子:

- 做题求快求多 -> 欠拟合

- 做题求每题都牢 -> 过拟合

- 合适的方法:做完题要总结

# 双例比较法

- 1 选定知识

- 2 指令学习

- 3 做练习题

- 4 归纳比较:(key)做完两道题后,停下来比较两道题的中该知识点的共性和差异性,同时再去理解知识点的讲解

- 5 测试新题

- 重复 2-5

# 04 可泛化性和有效范围

- 问题:学了很多知识(道理),却无法应用。(表现:说起来什么都懂,却光说不做)

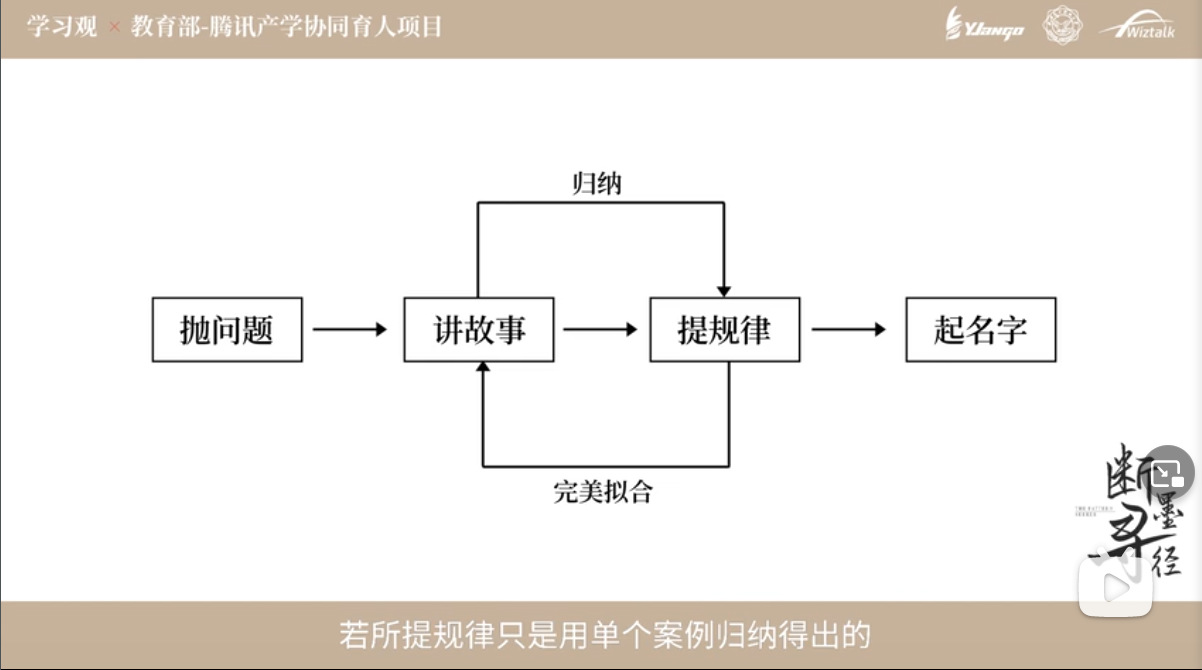

原因1:有些道理不是知识,知识必须具有可泛化性

- 知识付费的“套路”:

-

- 因为规律是根据所讲故事总结的,所以必然完美拟合故事,听起来很有道理

-

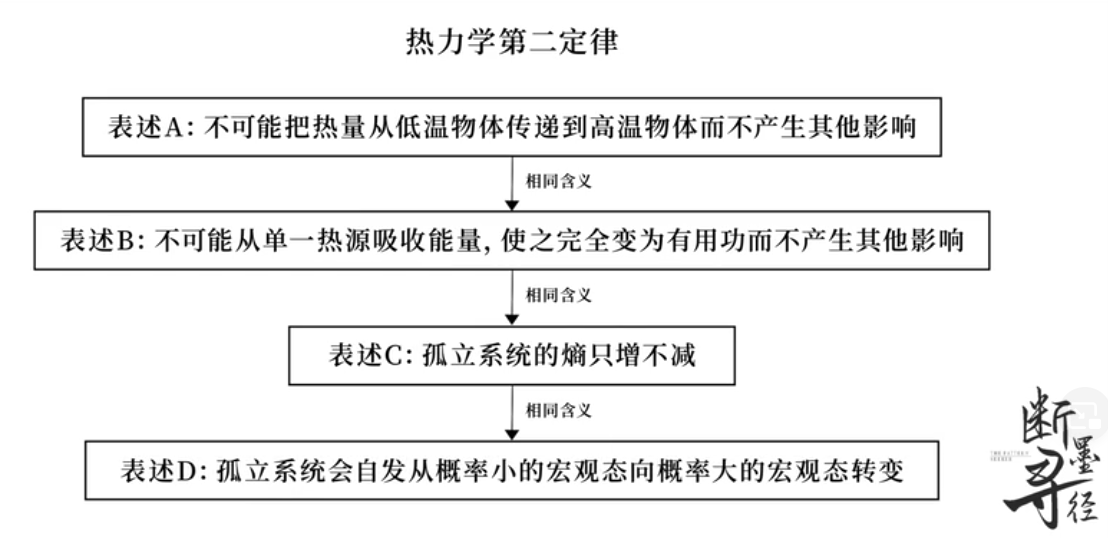

原因2:知识的可泛化范围是有限的

- 知识 $\neq$ 永恒真理,只能确保在特定条件下泛化

- e.g. 牛一的限定条件是「某物体所受外力为零」。(牛顿第一定律:任何物体都要保持匀速直线运动或静止状态,直到外力迫使它改变运动状态为止。)

- e.g. 经济学的基本假设:理性人假设和完全信息假设

- 知识有使用范围和限定条件

# 05 有效实例和有效描述

- 问题:看不懂书/学习资料,是智商问题吗?

# 完整实例和不完整实例

- 有因有果,有问有答,这叫完整实例

- 不完整的实例输入,比如,只做题不看答案,只听一段听不懂的听力,不去看意思

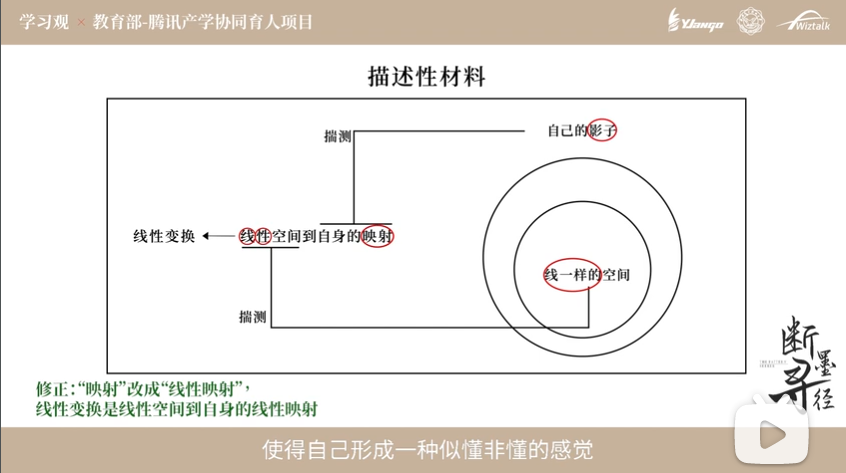

# 描述性材料作为实例

- 要作为有效实例,就需要了解其中每个词的意思

- 如果描述性材料中的专有名词不理解,那这个材料就是无效的

-

- 中文的特性容易使人直接揣测词语的意思,形成似懂非懂的状态

- 遇到专有名词,要追溯含义/遇到很多字母的公式,理解每个字母所指代的概念

# 06 材料瓶颈与模型瓶颈

- 问题:明明都是有效材料,为什么学习却没有提升?

# 由材料带来的瓶颈

- 瓶颈的出现源于泛化的特性。泛化是通过已见情况预测未见情况。当遇见的材料多了,就更容易遇见重复材料。

- 就像抽卡,持有多了,就更容易抽出重复的。

- 边际效用递减

# 学习的实际案例

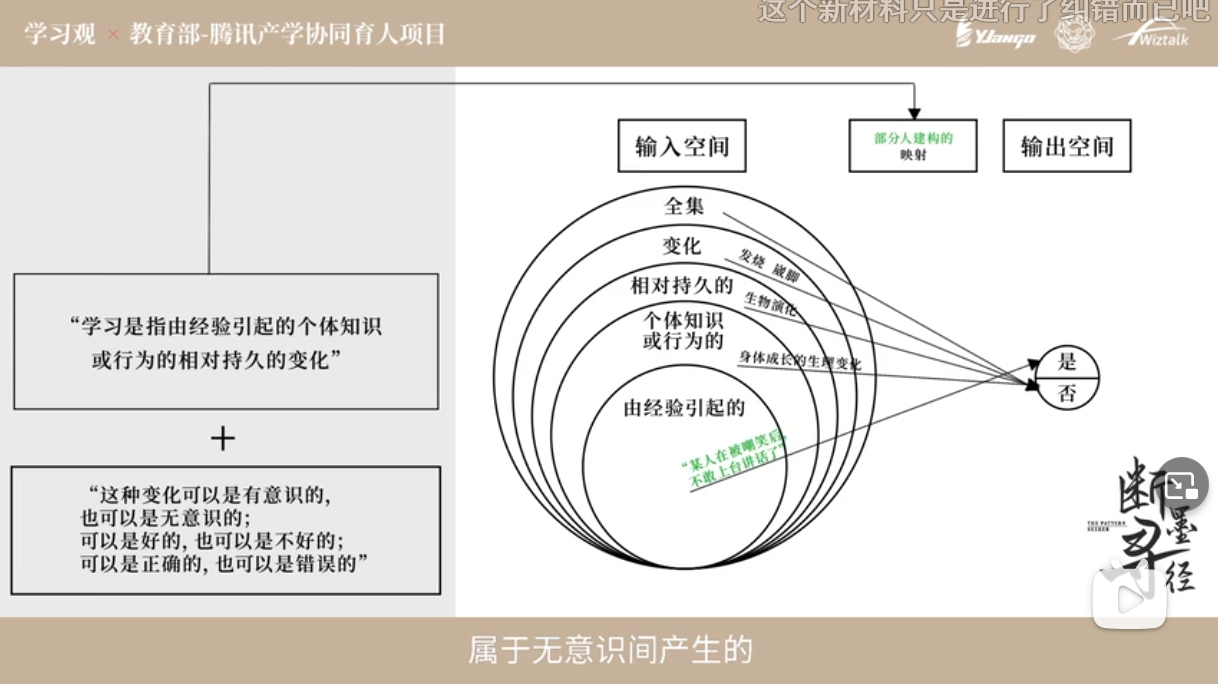

- 「广义上的学习」定义:学习是指由经验引起的个体知识或行为的相对持久的变化。——伍尔克福教育心理学(第12版)

- 学习这一知识点,不是背诵下来,而是利用这句话建构一个映射,来判断某个情况是否属于广义上的学习

-

- 图:绿色属于无意识不好的变化,根据新材料,仍会归为广义上的学习

- 当一个材料不够时,就需要新的材料

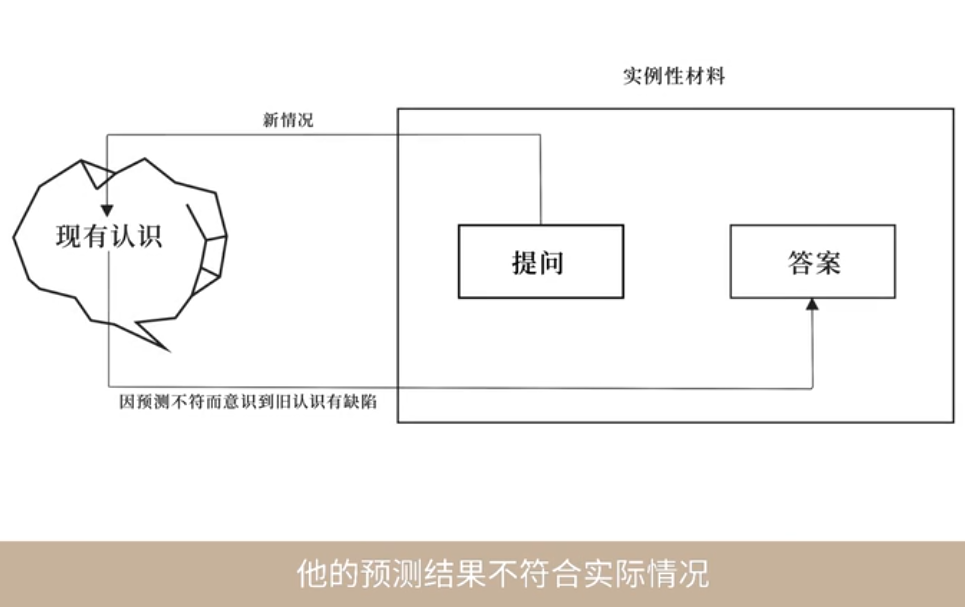

# 瓶颈的另一成因:固守旧认识

- 对新材料的抗拒带来的瓶颈

- 人的生存依赖于已有的认识,所以必然会保护自己已建构的认识

- 《地穴寓言》,囚徒面对新认知就是愤怒的,认为玷污了现有的“世界”

- 让人接受新认识的解决思路:

- 用实例材料来让大脑意识到已有的认识是不足的,解除抗拒

- 相对来说,大脑对实例性材料没有描述性材料那么抵触。

- 苏格拉底式提问抛出新情况,让对方用现有认识预测,再展示他的预测不符合实际情况(辩论中常用)

-

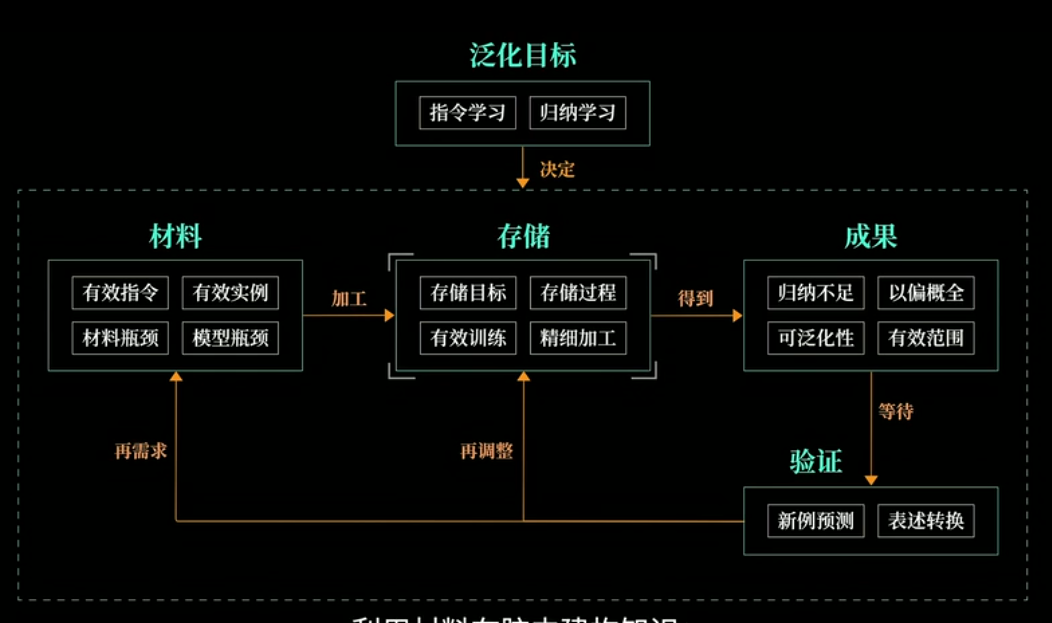

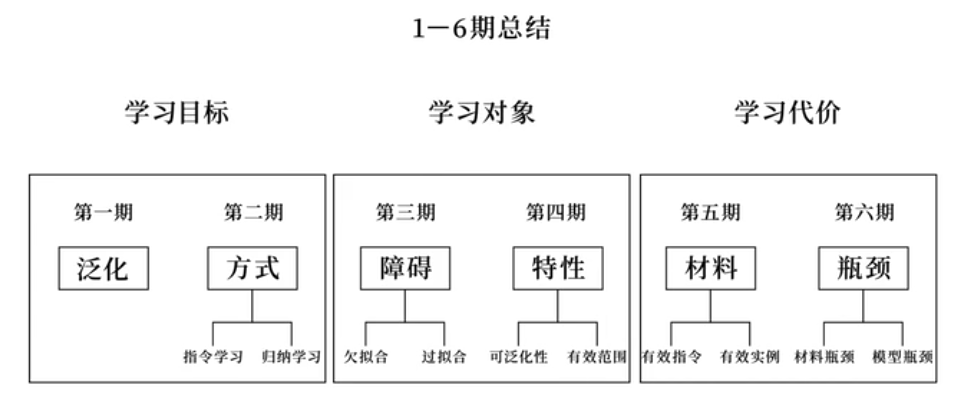

# 1-6 总结

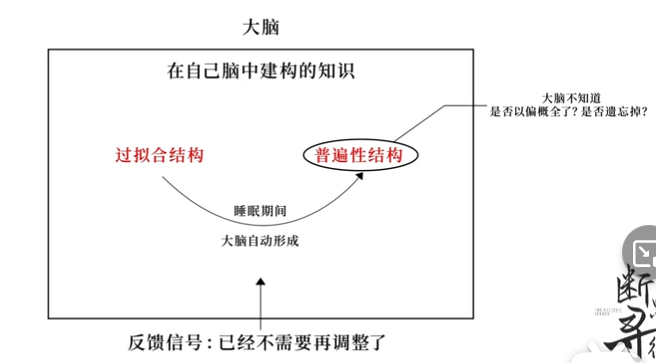

# 07 存储位置和存储过程

- 问题:如何顺应大脑的特性学习

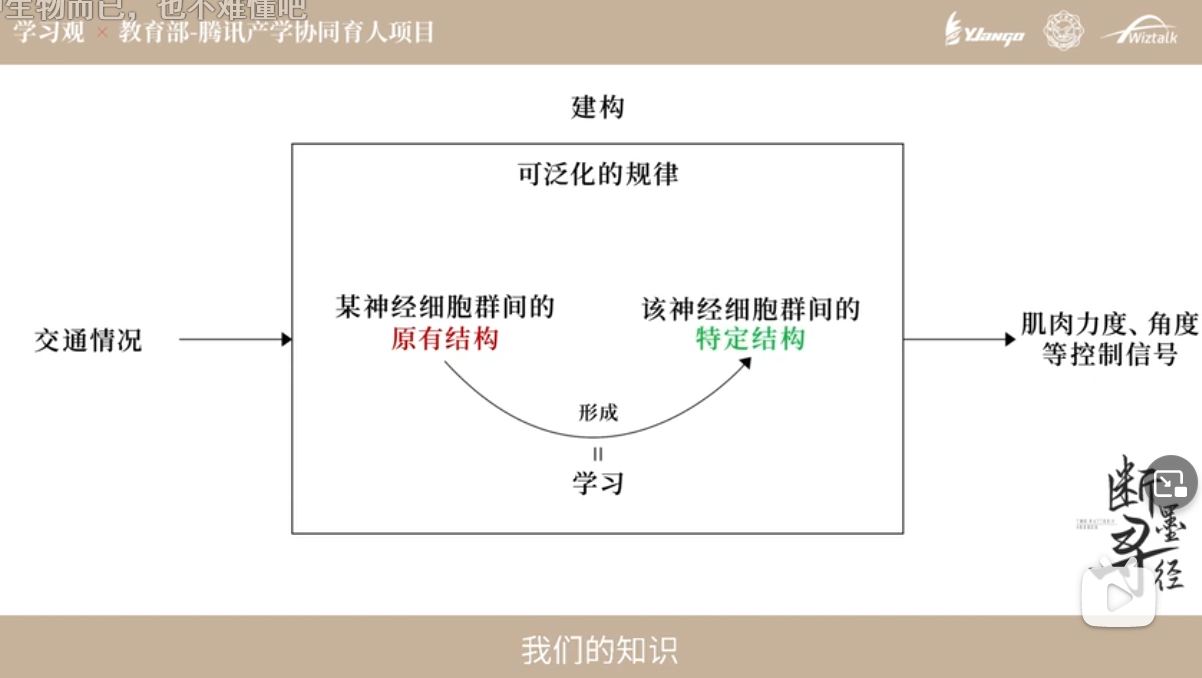

# 知识存储

- 学习与神经细胞间形成的突触有关,但不是突触越多越好

- 大脑建构的规律是由神经细胞所形成的网络实现,网络通过电信号的频率告诉身体怎么做,电信号的频率受神经细胞之间的突触结构所控制,如果突触结构不合适,就无法生成正确的电信号、总结:在细胞层面,学习相当于让特定的神经细胞形成适合所学任务的正确结构。

-

- 形成特定结构需要有效的训练

- 大脑大规模调整结构的时间段正是睡眠期间

- 对于复杂的知识,神经细胞也需要多次迭代来形成一个最合适的(普遍性)结构

# 08 有效训练和精细加工

- 问题:什么是(学习的)有效训练?如何刺激相关神经细胞群?

- 方法

- 想象和观察:有效

- 实际执行并得到结果和反馈:全面高效,最好的方式(反馈e.g. 对答案)

- 对实例性材料,实际执行并反馈是比较容易的

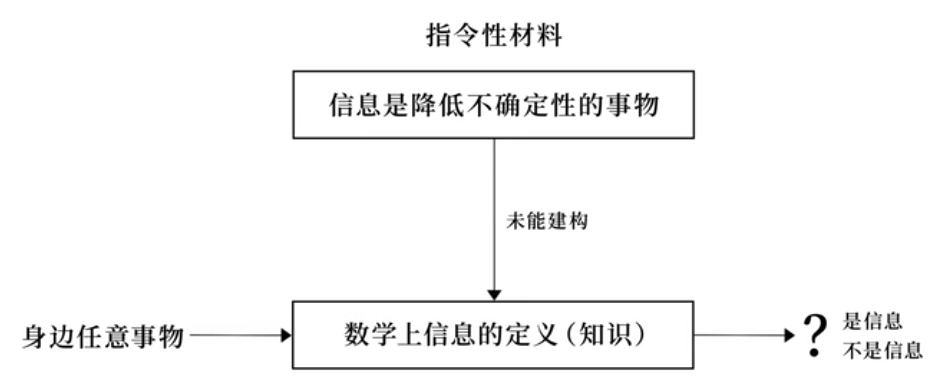

- 指令性材料: 精细加工

- 对大脑结构的调整能力并没有实例性材料那么好

- 尤其是大脑不理解时,遗忘速度非常快

- 需要自己扩充实例材料,比如自己提问自己回答,最好能用来解释周围的现象

- 「知识不是建立在名字上的」——费曼

- 「先把书读厚,再把书读薄」——华罗庚

- 读厚:扩充材料

- 读薄:建构完成 (误区:读薄可不是说划重点,读薄不是行为,而是一种状态)

- (心理学) 精细加工 Elaboration:举例,建立联系等做法

# 09 新例预测和表达转述

- 问题:经过了有效训练,保证了充足睡眠,学习过程就结束了吗?

- 学习的最后一步:成果验证

-

- 验证的是自己的脑中建构的知识

- 在细胞层面,「验证」相当于给大脑一个反馈信号,告诉大脑不需要再调整结构了

-

-

# 验证的作用

- 给大脑反馈

- 确保建构知识是正确的

# 如何验证

- 如果不能解决新问题,说明所建构的知识没有足够的泛化能力

-

- 新例预测:用实例性材料验证(比较容易)(下图是“身边任意事物”)

-

- “做题保持手感”

-

- 转换表述:指令性材料的验证方法

- 同义转换:用自己的话说

-

- 「以教促学」即是复习和巩固知识的方法

- 教别人的时候,举个例子、换句话说,其实就是新例预测和转换表述

- 这就是为什么教别人学得快

- 以教促学能够

- 确保成果正确

- 给大脑发送信号,巩固知识存储

# 10 内容串讲和学习案例

- 断墨取自「断墨残楮」

- 在经验残缺不全,充满未知的条件下,寻找出通用的模式

- 学习即是对抗未知

-